健康宣教

【健康科普】携手抗糖,守护健康——联合国糖尿病日科普宣传

每年的11月14日是联合国糖尿病日,其前身是世界糖尿病日。这个日子的设立,旨在唤起全球对糖尿病的关注与警觉。今年仍然延续去年“糖尿病与幸福感”为主题,倡导“提高认知,重在行动,关注职场糖尿病”。接下来为大家介绍一些关于糖尿病的小知识,帮助您和您的家人更好地认识、预防和管理糖尿病。

一、什么是糖尿病?

1. 糖尿病的概念

糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性代谢性疾病。通俗来讲,就是血液中的葡萄糖(血糖)含量过高。这通常是由于胰岛素分泌不足、胰岛素作用障碍(胰岛素抵抗),或两者同时存在所引起的。

2. 糖尿病的分型

糖尿病主要分为以下四种常见类型:

· 1型糖尿病:多发生于儿童和青少年。患者体内胰岛β细胞被破坏,导致胰岛素绝对缺乏,必须终身依赖胰岛素治疗。

· 2型糖尿病:占糖尿病患者总数的90%以上,常见于成年人。患者体内能产生胰岛素,但作用效率低下(胰岛素抵抗),后期也可能出现胰岛素分泌不足。

· 妊娠期糖尿病:指妊娠期间首次发生或发现的糖耐量异常,多数在分娩后可恢复正常,但未来患2型糖尿病的风险会增加。

· 其他特殊类型糖尿病:这是一个包含多种明确病因的糖尿病类型(如单基因糖尿病综合征、胰腺外分泌疾病等),占比约1%。

3. 主要糖尿病类型的病理机制

· 1型糖尿病:属于自身免疫性疾病,免疫系统错误地攻击并摧毁了分泌胰岛素的胰岛β细胞,导致胰岛素绝对缺乏。

· 2型糖尿病:与遗传、肥胖、缺乏运动等密切相关。身体细胞对胰岛素不敏感(抵抗),为了降低血糖,胰腺需要“加班”工作分泌更多胰岛素,长此以往,胰腺功能衰竭,胰岛素分泌不足,导致血糖升高。

二、糖尿病有什么症状?

糖尿病的典型症状常被形容为“三多一少”:

· 多饮:总是感到口渴,喝水多。

· 多尿:小便次数和量明显增多。

· 多食:容易饥饿,食量变大。

· 体重减少:尽管吃得不少,但体重反而下降。

此外,还可能出现视力模糊、疲劳乏力、皮肤干燥瘙痒、伤口不易愈合等不典型症状。值得注意的是,许多2型糖尿病患者早期症状不明显,往往在体检或因并发症就医时才被发现。

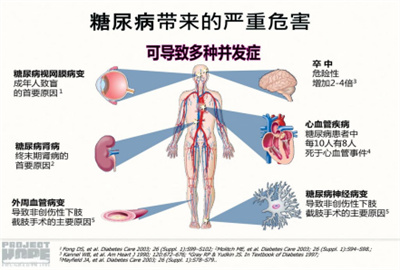

三、糖尿病的主要危害

糖尿病的真正可怕之处在于其引发的各种并发症。

1. 急性并发症

· 糖尿病酮症酸中毒:常见于1型糖尿病,严重可导致昏迷甚至死亡。

· 高渗性高血糖状态:常见于老年2型糖尿病,死亡率高。

· 严重低血糖:多由降糖药物使用不当引起,可能导致意识障碍、昏迷。

2. 慢性并发症

长期高血糖会缓慢损害全身血管和神经,导致:

· 心脑血管疾病:如冠心病、心肌梗死、脑卒中。

· 糖尿病肾病:严重时可导致肾衰竭、尿毒症。

· 糖尿病视网膜病变:是成年人致盲的主要原因之一。

· 糖尿病足:轻则脚部麻木、疼痛,重则导致难以愈合的溃疡、感染,甚至需要截肢。

神经病变:表现为四肢麻木、刺痛、感觉异常。

四、哪些人易患糖尿病?

如果您符合以下情况,则属于糖尿病高危人群,应格外注意:

· 有糖尿病家族史(父母、子女、兄弟姐妹中有糖尿病患者)

· 超重或肥胖(BMI ≥ 24)

· 缺乏体力活动,久坐

· 有高血压、高血脂病史

· 年龄≥40岁

· 有妊娠期糖尿病史的妇女

· 有多囊卵巢综合征(PCOS)病史

糖尿病前期的人群(6.1mmol/L≤空腹血糖(FBG)<7.0mmol/L或7.8mmol/L≤糖负荷2小时血糖(2hPG)<11.1mmol/L)

五、如何预防糖尿病?

预防糖尿病,尤其是2型糖尿病,关键在于保持健康的生活方式:

· 管住嘴:均衡饮食,控制总热量,减少高糖、高脂、高盐食物摄入,多吃蔬菜、全谷物和膳食纤维。

· 迈开腿:每周至少进行150分钟的中等强度有氧运动(如快走、慢跑、游泳)。

· 控体重:将体重指数(BMI)控制在24以下。

· 限饮酒:戒烟限酒。

· 常监测:高危人群应定期检测血糖。

六、糖尿病患者如何做好健康管理?

确诊糖尿病后,科学管理是延缓并发症、提高生活质量的关键。请牢记“五驾马车”原则:

1. 健康教育:学习糖尿病知识,做自己健康的第一责任人。

2. 营养治疗:在医生或营养师指导下制定个性化饮食方案。

3. 运动治疗:坚持规律有氧运动,有助于控制血糖和体重。

4. 血糖监测:定期自我监测血糖,了解血糖变化,为调整治疗方案提供依据。

5. 药物治疗:严格遵守医嘱,合理使用口服降糖药或胰岛素,切勿自行停药或改量。

此外,定期到医院进行并发症筛查(如眼底检查、肾功能检查、足部检查等)同样至关重要。

糖尿病是一种可防可控的慢性病。在联合国糖尿病日到来之际,我们希望每一位读者都能了解风险,科学应对。从今天开始,关注血糖健康,践行健康生活。如果您或您的家人有糖尿病相关疑虑,请及时前往我院内分泌科咨询问诊,让我们携手,共同守护甜蜜的健康生活!

许晶晶,副主任医师。

研究方向:糖尿病及糖尿病相关并发症、甲状腺疾病的中西医结合治疗。

出诊时间:每周五上午 中医内科门诊。